Minha pesquisa, “Explorando os quadrinhos de Robert Crumb”, requer, como qualquer pesquisa, muita leitura. Não só do(s) objeto(s) − no caso do próprio Robert Crumb e duas coletâneas suas lançadas aqui no Brasil, Minha Vida e Meus Problemas Com as Mulheres −, como de textos, artigos, dissertações, documentários, enfim, tudo que envolver ele ou suas obras e eu puder pôr as mãos.

Um desses textos, um artigo do pesquisador Edward Shannon, propõe uma conexão entre Crumb e os poetas confessionais, mais especificamente John Berryman e Sylvia Plath. O nome de Plath já me era conhecido, não só de fama, mas também pela polêmica envolvendo as muitas biografias a seu respeito; a escritora Janet Malcolm tem um livro que trata justamente disso (e a colega Fabiana fez um texto em duas partes, sobre o livro e o filme Rashomon, que você pode conferir aqui e aqui). Já de Berryman − que, inclusive, nunca foi publicado no Brasil −, não tinha ouvido falar, e é sobre ele e sua poesia tida como autobiográfica que falarei hoje.

A poesia confessional, ou confessionalismo, foi um movimento do meio do século passado, nos Estados Unidos pós-Segunda Guerra Mundial, que focava na experiência íntima e individual – com um narrador em primeira pessoa que parece referir-se ao poeta −, abordando temas como traumas pessoais e alguns tabus, como doenças mentais, sexualidade, masturbação, depressão e suicídio, e exibindo uma preocupação social, embora não expondo, necessariamente, uma preocupação política.

Nesse contexto, John Berryman se destacaria com The Dream Songs, livro que consiste em 385 poemas sobre um personagem chamado Henry e seu amigo Sr. Bones; muitos dos poemas contêm elementos da própria vida e traumas de Berryman, como o suicídio do pai. Anos antes, Berryman havia escrito um soneto – lançado apenas depois do seu divórcio −, documentando um caso com uma mulher casada. Curiosamente, ele negaria que Henry fosse um alter ego, ou até mesmo haver qualquer conotação autobiográfica em sua obra, com a seguinte nota introdutória ao livro: “[…] o poema, então, qualquer que seja sua vasta rede de personagens, é essencialmente sobre um personagem imaginário (não o poeta, não eu) chamado Henry, um branco americano de meia idade, às vezes de blackface, que sofreu uma perda irreversível e fala de si às vezes na primeira pessoa, às vezes na terceira, algumas vezes até na segunda; ele tem um amigo, nunca mencionado, e se dirige a ele como Sr. Bones ou variantes do mesmo. […]”

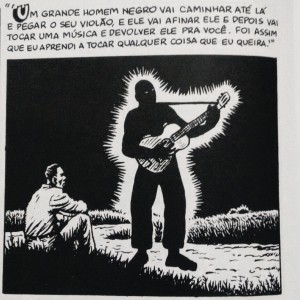

Embora separados por uma geração, Crumb (de quem já falei antes aqui e aqui) e Berryman têm em comum não só comentários de críticos. Ambos têm uma forte conexão com o catolicismo: Crumb culpa sua criação católica pela sua ânsia confessional, e Berryman dedicou sua última obra à religiosidade e seu renascimento espiritual. Além disso, ambos foram diretamente influenciados pelas guerras de suas épocas, Guerra do Vietnã e Segunda Guerra Mundial, respectivamente. Para o pesquisador Thomas McLaughlin, há um forte senso de humor permeando o trabalho de Berryman, e que The Dream Songs é um trabalho de autoparódia do autor; e se tem uma coisa que Crumb entende, é de autoparódia, com boa parte de seu trabalho trazendo-o em situações surreais, entre o trágico e o cômico.

Quanto à forma, ambos também foram destaque: Crumb é tido como um dos precursores das autobiografias em quadrinhos, utilizando histórias episódicas e isoladas, além de encabeçar o movimento dos underground comix; já Berryman, no centro do movimento dos confessionais, optou, estranhamente, por estruturar seus poemas como sonetos, em pleno século XX, além de mexer na sintaxe padrão do inglês, para dar uma dicção excêntrica a seu alter ego – a si? −, Henry.

Essa conexão, que aproxima poesia e histórias em quadrinhos nas fronteiras entre confissão e autobiografia, é tema de

uma apresentação que farei no próximo mês; nela, pretendo expor onde esses gêneros dialogam, destacando, também, as peculiaridades de cada forma; me interessa, ainda, o contraste entre popular e intelectual − ambos autores já declararam que nem sempre suas obras devem ser compreendidas – e suas relações com a fama alcançada.

(por Bernardo Machado)